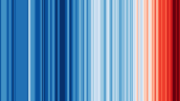

Die Belastung durch Hitze hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Es ist zu erwarten, dass mit den fortschreitenden Klimaveränderungen die Anzahl der heißen Tage mit Temperaturen von mehr als 30°C auch in Österreich weiterhin ansteigt.

Extreme Wärme ist eine Belastung für den menschlichen Organismus und hat daher große Auswirkungen auf die Gesundheit. Als besonders belastend empfinden wir schwüle Hitze, denn bei ungehinderter Sonneneinstrahlung, schwachem Wind und hoher Luftfeuchtigkeit liegt die „gefühlte Temperatur“ noch über der Lufttemperatur. Hitze ist auch regional unterschiedlich verteilt: In Städten ist es aufgrund der dichten Bebauung und der großteils versiegelten Flächen in der Regel um mehrere Grad heißer als in den umliegenden ländlichen Gebieten und die nächtliche Abkühlung fällt geringer aus.

Große Hitze schränkt die Leistungsfähigkeit ein und kann zu gesundheitlichen Problemen führen. Bei hohen Temperaturen reagiert der Körper mit vermehrter Schweißproduktion, um die Haut zu kühlen und dadurch die Körpertemperatur konstant zu halten. Unter extremen Bedingungen, zum Beispiel bei schwülheißem Wetter, kann dieses Kühlsystem jedoch überlasten. Durch das Schwitzen verliert der Körper Flüssigkeit und Mineralstoffe (Elektrolyte), die durch Trinken oder Nahrungsaufnahme ersetzt werden müssen. Auch das Herz-Kreislaufsystem kann durch die Anforderungen eines hohen Wärmetransports überlastet werden.

Hitze hat zudem negative Auswirkungen auf die Luftqualität. Hohe Lufttemperaturen und starke Sonneneinstrahlung führen zur Entstehung von bodennahem Ozon, das Schleimhautreizungen, Atembeschwerden und Beeinträchtigungen der körperlichen Leistungsfähigkeit verursachen kann.

Die körperlichen Belastungen und die Einschränkungen durch Hitze mindern auch das psychische Wohlbefinden. Vor allem bei länger andauernden Hitzewellen kann das bei Menschen, die stark unter dem hohen Temperaturen leiden, zu gedrückter Stimmung, Niedergeschlagenheit bis hin zu Depressionen führen.

Extreme Hitze macht allen Menschen zu schaffen. Besonders gefährdet sind jedoch ältere und alleinstehende Personen, Säuglinge und kleine Kinder sowie Menschen mit chronischen Krankheiten. An heißen Tagen und besonders während länger andauernder Hitzewellen ist es daher wichtig, auf gefährdete Personen aus dem Familien- und Freundeskreis und aus der Nachbarschaft zu achten und gelegentlich nachzufragen, ob es ihnen gut geht und alles in Ordnung ist.

Was kann man tun, um bei Hitze gesund zu bleiben?

Die folgenden Maßnahmen helfen dabei, auch bei extremer Wärmebelastung gesund zu bleiben:

- Für eine erträgliche Raumtemperatur sorgen: Lüften Sie früh morgens oder in der Nacht. Dunklen Sie Räume tagsüber ab.

- Aktivitäten an den Tagesablauf anpassen: Meiden Sie die Mittagshitze im Freien und beschränken Sie Aktivitäten im Freien eher auf die Morgen- und Abendstunden. Bleiben Sie im Schatten, wenn Sie draußen sind. Vermeiden Sie, wenn möglich, körperliche Anstrengung, auch Sport. Wenn Sie anstrengende Tätigkeiten ausführen müssen, trinken Sie reichlich, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen!

- Kleidung anpassen: Tragen Sie weite, luftige und helle Kleidung. Tragen Sie draußen eine Kopfbedeckung, die auch den Nacken abdeckt, zum Beispiel einen breitkrempigen Sonnenhut. Schützen Sie die Augen mit einer Sonnenbrille mit 100% UV-Filter („UV 400“-Zeichen); auch Kinderaugen müssen durch eine Sonnenbrille geschützt werden!

- Ausreichend trinken und leicht essen: Trinken Sie mindestens 1,5 -3 l täglich, um ausreichend Flüssigkeit zuzuführen. Natriumhaltiges Mineralwasser, verdünnte Säfte und Brühen helfen den Elektrolytverlust auszugleichen. Bevorzugen Sie leichte Mahlzeiten wie Salate, Gemüse und wasserreiches Obst. Schwer verdauliche, fettreiche Gerichte belasten den Körper.

- Für Abkühlung sorgen: Halten Sie Handgelenke und Unterarme unter kaltes Wasser oder nehmen Sie ein kaltes Fußbad. Verwenden Sie kühlende Körperlotion oder Gels. Kaltes Duschen ist nicht zu empfehlen, besser ist lauwarmes Duschen.

Was tun bei hitzebedingten Notfällen?

Gesundheitlichen Probleme wie Hitzschlag, Hitzekollaps, Hitzeerschöpfung, Hitzekrämpfe oder Hitzeausschlag können die Folge von hohen Außentemperaturen sein. Besondere Vorsicht ist bei einem Hitzschlag geboten: Dabei nimmt der Organismus aufgrund der hohen Außentemperatur mehr Wärme auf, als er wieder an die Umgebung abgeben kann; die Körpertemperatur gerät außer Kontrolle und steigt rasch an. Ein Hitzschlag kann ohne Gegenmaßnahmen vor allem bei älteren oder geschwächten Personen zum Tod führen.

Warnzeichen für hitzebedingte Notfälle sind Kopfschmerzen, Schwindelgefühle, extremes Durstgefühl, Verwirrtheit, Krämpfe oder Bewusstlosigkeit. Wenn eine Person zusammengebrochen oder gar bewusst los ist, kann man folgendermaßen helfen:

- Bringen Sie die Person in eine kühle Umgebung.

- Lockern Sie die Kleidung.

- Legen Sie feuchte Tücher auf Kopf und Körper der Person.

- Geben Sie der Person schluckweise Flüssigkeit zu trinken.

- Ist die Person bewusstlos, bringen Sie sie in stabile Seitenlage.

- Rufen Sie einen Arzt, eine Ärztin oder die Rettung unter der Notfallnummer 144!

Hitzewarnung & Hitzetelefon

Vorwarnsysteme wie das Hitzewarnsystem der ZAMG sind wichtige Maßnahmen, um sich gegen die Belastungen durch zunehmende Extremwetterereignisse zu wappnen. Das Hitzewarnsystem dient vor allem dazu, Einrichtungen für besonders gefährdete Personengruppen wie Krankenhäuser, Pflege- und Betreuungseinrichtungen, Kinderbetreuungseinrichtungen, Einsatzorganisationen vor heißen Tagen und den damit einhergehenden Anforderungen zu warnen. Aber auch die Allgemeinbevölkerung kann dadurch rechtzeitig Vorkehrungen für bevorstehenden Hitzeperioden treffen.

Bei länger andauernden oder besonders starken Hitzebelastungen aktiviert das Gesundheitsministerium in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) ein Hitzetelefon zur Beratung der Bevölkerung: Tel. 050 555 555

Weitere Infos:

Somme und Hitze – Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Informationen zu Hitze – AGES

Hitze-Info: Gesundheitsfolgen – Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG)

Klimawandel und Gesundheit: Tipps für sommerliche Hitze und Hitzewellen (PDF) – Umweltbundesamt (Deutschland)

Vorsorge und Verhalten bei Hitze und Dürre – Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (Deutschland)

Unterrichtsmaterialien zu Hitze und Extremwetterereignissen

Sie möchten sich mit Ihren Schüler:innen mit den Themen Hitze, Extremwetterereignisse und Klimawandel im Unterricht auseinandersetzen? Die folgenden Unterrichtsmaterialien bieten Ideen und Anleitungen dafür.

Unterrichtsvorschlag „Extreme Hitze und was sie für uns bedeutet“ für Grundstufe – Umwelt im Unterricht, Bildungsangebote des Bundesumweltministeriums (Deutschland)

Unterrichtsmaterial “Klima, was ist das?” für Grundstufe – Klimabündnis Österreich

Unterrichtseinheiten „Klimawandelanpassung“ in Unterrichtsmappe „KlimAhaa“ mit Einheiten für alle Schulstufen – Land Steiermark in Kooperation mit Umweltbildungszentrum Steiermark

Unterrichtsvorschlag „Hitzetage“ (PDF) für Sek. 1 – BNE Fabrik Schweiz

Unterrichtsvorschlag „Voll verzettelt – Ideen zum Klimaschutz“ für Sek 1 – Forum Umweltbildung

Unterrichtsvorschlag „Folgen des Klimawandels: Hitzewellen“ (PDF) für Sek 1 – Schools For Future

Unterrichtsvorschlag „Stadthitze im Klimawandel“ für Sek. 1 und 2 – Pädagogische Hochschule Bern (Schweiz)

Unterrichtsvorschlag „Klimawandel – mehr Hitze, Starkregen und Stürme“ für Sek. 1 und 2 – Umwelt im Unterricht, Bildungsangebote des Bundesumweltministeriums (Deutschland)

Unterrichtsmaterial „MikroSCHULklima“ (PDF) für Sek 1 und 2 – Büro für nachhaltige Kompetenz

Unterrichtsvorschlag „Extremwetter. Gesundheitliche Auswirkungen von Hitzewellen“ für Sek 2 – Schools For Future

Unterrichtsmaterial “Klimafakten.Klimawandel: Vom Wissen zum Handeln” für Sek 2 – Klimabündnis Österreich

Unterrichtsmaterial „Arbeiten bei Hitze“ für berufsbildende Schulen – Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung DGUV (Deutschland)

Weitere Literatur & Quellen:

BMGF (2017): Gesamtstaatlicher Hitzeschutzplan. (PDF)

Stadt Wien (2022): Wiener Hitzeaktionsplan

rcfotostock- fotolia.com

rcfotostock- fotolia.com iStock.com/skynesher

iStock.com/skynesher iStock/alphaspirit

iStock/alphaspirit jugendinfo.at

jugendinfo.at

iStock.com/Daisy-Daisy

iStock.com/Daisy-Daisy 2xSamara.com/Fotolia.com

2xSamara.com/Fotolia.com iStock.com/JackF

iStock.com/JackF Universität Reading

Universität Reading